奋斗百年路 启航新征程 红色通信故事:电波架桥 联通三军

发布时间:2021-04-08 14:46

骨干驰援 二六军团

红二、六军团通信人员在缴获的电台前合影。

红二方面军是由红二、六军团及红三十三军(原红九军团)于1936年长征到达四川后组建的。在此之前,红二、六军团先后创建了湘鄂西、湘赣、湘鄂赣等革命根据地。从1933年起,中央苏区就三派无线电技术骨干前往红六军团,电波促成了红二、六军团在湘西会合,组建了以湘西为中心的湘鄂川黔根据地,对中央红军下定战略决心起到了重要作用。

红二军团对无线电事业认识早、曲折多

1928年年初,周逸群、贺龙受党中央委派,到湘鄂西一带组织武装斗争,不久后也成立了一个中国工农红军第四军。1930年7月,湘鄂西根据地的红四军和红六军在湖北公安会师,组成红二军团,由贺龙任总指挥、周逸群任政治委员,不久改由邓中夏任政治委员。

1930年9月至1931年1月,邓中夏给在上海的党中央写信,多次要求中央派人来建立无线电台。他在1930年9月的信中这样写:“第一次信中要求各事请办理,特别是无线电话(台)要紧之。”在10月15日的信中这样写:“请派无线电话(台)的同志来,并携带应用电器,又须与中央长江局约好密码。”在1931年1月3日的信中再次请求:“无线电报的人才和材料,望速派人来。”通过以上信件,足以看出邓中夏盼望无线电的心情多么迫切。

1931年1月底,党中央根据红二军团的要求,委派喻杰生等同志携带1部50瓦电台从上海抵达洪湖苏区,建立起湘鄂西根据地第一部电台。但不久喻杰生因病逝世,党中央于1931年又派刘进、胡白天和李文采到洪湖地区。在他们的努力下,1932年洪湖苏区与上海党中央和中央苏区、鄂豫皖苏区分别建立了无线电联络。

但是,1932年下半年,因湘鄂西根据地第四次反“围剿”失败,红二军团改编为红三军并退出洪湖实施转移时,电台被埋掉,工作人员失散,红二军团刚刚建立起来的无线电通信被迫中断。

中央红军三派骨干支援红六军团

红六军团是在湘赣苏区基础上组建的。在红六军团组建之前,湘赣苏区没有无线电通信。1931年10月26日,湘赣苏区在给中共苏区中央局的报告中,提出派遣无线电人员的要求。报告中这样写:“无线电机及人才此次必须请求你们兑现,交代表(出席中央苏区第一次工农兵代表大会的代表)带来,以便打通湘赣省、湘鄂赣省到中央区的交通,这与建立全苏根据地、建立中央政府、打通各省苏区有重大关系,请你们帮助我们实行交通上(的)计划。”

根据湘赣省委的要求,王诤根据中央革命军事委员会的指示,于1932年6月,派徐萍(台长)、肖英(政委)和报务员、机务员各一人,携带50瓦电台1部,由中央苏区到湘鄂赣根据地,创建了湘鄂赣军区电台,承担起与中央苏区和湘鄂西军区的通信联络任务。

继湘鄂西军区建立电台后,无线电总队又两次向湘赣根据地调配电台和人员。第一次是1932年10月,派阎知非(台长)、周德元(政委)等携带50瓦电台1部随萧克到湘赣军区,打通湘赣军区与中共苏区中央局、中央革命军事委员会的无线电联络;第二次是1933年5月,由江文和温亮带电台1部,随任弼时同志到达湘赣省委。

1933年6月,中国工农红军第六军团在江西永新县沙市镇成立,由任弼时任军政委员会主席,萧克任军团长、王震任政治委员。与此同时,红六军团成立了无线电中队,阎知非任中队长,江文任政委。

无线电波促成红二、六军团会师

1934年8月,红六军团遵照中央革命军事委员会命令,为给中央机关和中央红军主力战略转移探路,退出湘赣根据地,向湘西地区挺进,寻找与中央失去联系的贺龙部队。

在西进寻找过程中,因为贺龙的部队当时没有电台,红六军团无线电培训队的张有年、王永浚等就通过侦听国民党“围剿”贺龙红军的信息,实施“反向侦察”,终于找到了贺龙部队活动的区域和轨迹,促成了1934年10月红二、六军团在黔东印江县的木黄镇胜利会师。两军会师后,贺龙深有感触地说:“宁可丢掉一个团,也不能丢掉一部电台。”

两军会合前后,红二、六军团陆续缴获了敌军电台7部,另有收报机1部。

为了适应发展,红二、六军团决定,将无线电中队扩编为无线电大队,阎知非任大队长,江文任政委。下辖5个无线电分队分别配属到各师,还在总部专门成立了1个侦察科。这为后来长征途中和最终的三军会师奠定了信息联络的基础。

红二、六军团会合的电报发回瑞金后,促成了中央红军下定“跳出敌人即将合拢的包围圈”,实施“向湘西战略转移”的决心。

红二军团对无线电事业认识早、曲折多

1928年年初,周逸群、贺龙受党中央委派,到湘鄂西一带组织武装斗争,不久后也成立了一个中国工农红军第四军。1930年7月,湘鄂西根据地的红四军和红六军在湖北公安会师,组成红二军团,由贺龙任总指挥、周逸群任政治委员,不久改由邓中夏任政治委员。

1930年9月至1931年1月,邓中夏给在上海的党中央写信,多次要求中央派人来建立无线电台。他在1930年9月的信中这样写:“第一次信中要求各事请办理,特别是无线电话(台)要紧之。”在10月15日的信中这样写:“请派无线电话(台)的同志来,并携带应用电器,又须与中央长江局约好密码。”在1931年1月3日的信中再次请求:“无线电报的人才和材料,望速派人来。”通过以上信件,足以看出邓中夏盼望无线电的心情多么迫切。

1931年1月底,党中央根据红二军团的要求,委派喻杰生等同志携带1部50瓦电台从上海抵达洪湖苏区,建立起湘鄂西根据地第一部电台。但不久喻杰生因病逝世,党中央于1931年又派刘进、胡白天和李文采到洪湖地区。在他们的努力下,1932年洪湖苏区与上海党中央和中央苏区、鄂豫皖苏区分别建立了无线电联络。

但是,1932年下半年,因湘鄂西根据地第四次反“围剿”失败,红二军团改编为红三军并退出洪湖实施转移时,电台被埋掉,工作人员失散,红二军团刚刚建立起来的无线电通信被迫中断。

中央红军三派骨干支援红六军团

红六军团是在湘赣苏区基础上组建的。在红六军团组建之前,湘赣苏区没有无线电通信。1931年10月26日,湘赣苏区在给中共苏区中央局的报告中,提出派遣无线电人员的要求。报告中这样写:“无线电机及人才此次必须请求你们兑现,交代表(出席中央苏区第一次工农兵代表大会的代表)带来,以便打通湘赣省、湘鄂赣省到中央区的交通,这与建立全苏根据地、建立中央政府、打通各省苏区有重大关系,请你们帮助我们实行交通上(的)计划。”

根据湘赣省委的要求,王诤根据中央革命军事委员会的指示,于1932年6月,派徐萍(台长)、肖英(政委)和报务员、机务员各一人,携带50瓦电台1部,由中央苏区到湘鄂赣根据地,创建了湘鄂赣军区电台,承担起与中央苏区和湘鄂西军区的通信联络任务。

继湘鄂西军区建立电台后,无线电总队又两次向湘赣根据地调配电台和人员。第一次是1932年10月,派阎知非(台长)、周德元(政委)等携带50瓦电台1部随萧克到湘赣军区,打通湘赣军区与中共苏区中央局、中央革命军事委员会的无线电联络;第二次是1933年5月,由江文和温亮带电台1部,随任弼时同志到达湘赣省委。

1933年6月,中国工农红军第六军团在江西永新县沙市镇成立,由任弼时任军政委员会主席,萧克任军团长、王震任政治委员。与此同时,红六军团成立了无线电中队,阎知非任中队长,江文任政委。

无线电波促成红二、六军团会师

1934年8月,红六军团遵照中央革命军事委员会命令,为给中央机关和中央红军主力战略转移探路,退出湘赣根据地,向湘西地区挺进,寻找与中央失去联系的贺龙部队。

在西进寻找过程中,因为贺龙的部队当时没有电台,红六军团无线电培训队的张有年、王永浚等就通过侦听国民党“围剿”贺龙红军的信息,实施“反向侦察”,终于找到了贺龙部队活动的区域和轨迹,促成了1934年10月红二、六军团在黔东印江县的木黄镇胜利会师。两军会师后,贺龙深有感触地说:“宁可丢掉一个团,也不能丢掉一部电台。”

两军会合前后,红二、六军团陆续缴获了敌军电台7部,另有收报机1部。

为了适应发展,红二、六军团决定,将无线电中队扩编为无线电大队,阎知非任大队长,江文任政委。下辖5个无线电分队分别配属到各师,还在总部专门成立了1个侦察科。这为后来长征途中和最终的三军会师奠定了信息联络的基础。

红二、六军团会合的电报发回瑞金后,促成了中央红军下定“跳出敌人即将合拢的包围圈”,实施“向湘西战略转移”的决心。

红四军通信 有线先行

红四方面军总指挥部参谋处电话队驻河南新集(今新县)旧址。

红四方面军是在当时全国第二大根据地——鄂豫皖根据地发展起来的。红四方面军非常重视通信,但他们的通信是先有有线电话,后有无线电台的。直到中央派来的宋侃夫、王子纲、蔡威等到达后,从“半部电台”开始,逐步建立了无线电通信队伍。

红四方面军通信事业起于有线通信

红四方面军总指挥徐向前在创立鄂豫皖根据地和红四方面军的过程中,非常重视通信工作,尤其是有线电话通信。

1931年3月,红四军在鄂豫皖苏区双桥镇战斗中,歼灭敌34师,活捉了师长岳维峻。岳的亲属为把其赎回,主动联系党中央,经协商最后以几万套军装和一大批有线电器材换回了岳维峻。红四方面军的有线通信从这个时期起步,开始大规模发展。

至1931年年底,鄂豫皖根据地已经建成了50千米的半永久电话线路,电话通达每个军、每个师和根据地各级政府。作战时电话被覆线可通达前沿阵地,徐向前用得得心应手。

1932年10月,红四方面军主力撤出鄂豫皖根据地时,为了尽快摆脱敌人的围追堵截,徐向前指示部队丢掉了一些辎重,甚至还埋掉了一些迫击炮,却给电话队拨了十几匹骡子用来驮电话线等通信器材,还特别交代说:“情况紧急时,枪炮可以丢,电话器材不能丢。”此后,电话队官兵牢记徐总指挥的命令,不管是轻装突围,还是翻山越岭,始终坚守一个观念:别的东西可以丢,电池、电线、电话机不能丢。

川陕根据地建立之初,红四方面军总部就在巴中地区设有1个20门的磁石交换机和10余部单机。1933年6月,在粉碎四川军阀田颂尧的“三路围攻”战斗中,又缴获了一部100门的交换机等一批电话器材。此后,川陕根据地形成了总部100门交换机,军部20门交换机,各师部、川陕省委设10门交换机的通信网络。

红四方面军无线电通信也始于“半部电台”

也许正是因为有线电话解决了通信急需问题,而且用得习惯顺手,红四方面军的无线电通信发展相对较晚。

1931年1月初,鄂豫皖苏区红一军在战斗中缴获无线电台1部,但因没人会使用,未能发挥作用,转移中被埋掉了。直到1931年10月,党中央从上海派遣宋侃夫、王子纲、蔡威等到鄂豫皖苏区,红四方面军才开始培训无线电人才,筹建无线电队伍。

1931年11月,蔡威通过战士的回忆和走访老乡,终于找到了当初埋藏缴获电台的地点,挖出了电台和相关器件,抬回总部新集。大家如获至宝,经过拆洗、检修,把电台装了起来,但因为损坏了一个电子管,修复的设备只有接收功能。所以说,红四方面军的无线电通信也是从“半部电台”起家的。

1932年年初,红四方面军在商(城)潢(川)战役中,又缴获了一部完整的电台,才形成初步的无线通信能力。1932年年初,在钟家畈的一个旧祠堂,王子纲、蔡威等利用缴获的敌人电台,建起了红四方面军的第一部全功能电台。虽未能与上海党中央建立直接联系,但电台开通当天,就抄收了瑞金“红中社”播发的文字新闻广播,并实现了与中共苏区中央局的信息连接。

由于红四方面军的有线电话比较发达,所以后来红四方面军的电台主要用于与中央的联络和对敌侦听工作。而且,由于蔡威等同志的工作,红四方面军在侦听和破译敌人电码方面做得非常出色。

信息互动促成川陕根据地的创立

红四方面军的通信技术从有线到无线不断成长,其中与中央苏区的信息联络在关键时刻发挥了作用。

1932年10月,红四方面军撤出鄂豫皖根据地向平汉线以西转移,经鄂北、豫西,最后到达陕南一带。这时中央革命军事委员会通过无线电侦听,得知四川军阀田颂尧、刘湘等正在成都一带展开混战,川东一带兵力空虚。军委主席朱德了解这一情况后,立即让军委电台给红四方面军发报:“四川军阀田颂尧、刘文辉、邓锡侯等部正在成都混战,川东地区比较空虚。”并建议在陕南立足未稳的红四方面军向敌人力量空虚的川东北发展。

接到电报后,徐向前立即率领主力翻过大巴山,进入川东北,于12月下旬迅速攻占了通江、南江和巴中三座县城及三县大部分地区,为川陕根据地成立奠定了基础。1933年2月,中共川陕省党代会和工农兵代表大会相继召开,宣告了川陕根据地的成立。

1933年5月,红四方面军在空山坝大捷中,彻底粉碎了蒋介石委派的四川军阀田颂尧发动的“三路围攻”,攻占了长赤、广元等7个县,红四方面军扩充为4个军11个师29个团,合计5万余人。张国焘任中华苏维埃共和国西北革命军事委员会主席,陈昌浩、徐向前任副主席,徐向前任前敌总指挥。

1933年8月中旬,在军阀混战中胜出的刘湘组织对红军进行“围剿”,红四方面军趁其尚未准备就绪之际,迅速开展仪陇、营渠、宣汉三次进攻战役,攻占了仪陇、营山、达县、宣汉、万源5座县城。相继建立了仪陇等11个县工农政府。根据地扩大到42000多平方公里,覆盖人口600万,再次成为仅次于中央苏区的全国第二大根据地。红四方面军总人数达到8万余人。

红四方面军通信事业起于有线通信

红四方面军总指挥徐向前在创立鄂豫皖根据地和红四方面军的过程中,非常重视通信工作,尤其是有线电话通信。

1931年3月,红四军在鄂豫皖苏区双桥镇战斗中,歼灭敌34师,活捉了师长岳维峻。岳的亲属为把其赎回,主动联系党中央,经协商最后以几万套军装和一大批有线电器材换回了岳维峻。红四方面军的有线通信从这个时期起步,开始大规模发展。

至1931年年底,鄂豫皖根据地已经建成了50千米的半永久电话线路,电话通达每个军、每个师和根据地各级政府。作战时电话被覆线可通达前沿阵地,徐向前用得得心应手。

1932年10月,红四方面军主力撤出鄂豫皖根据地时,为了尽快摆脱敌人的围追堵截,徐向前指示部队丢掉了一些辎重,甚至还埋掉了一些迫击炮,却给电话队拨了十几匹骡子用来驮电话线等通信器材,还特别交代说:“情况紧急时,枪炮可以丢,电话器材不能丢。”此后,电话队官兵牢记徐总指挥的命令,不管是轻装突围,还是翻山越岭,始终坚守一个观念:别的东西可以丢,电池、电线、电话机不能丢。

川陕根据地建立之初,红四方面军总部就在巴中地区设有1个20门的磁石交换机和10余部单机。1933年6月,在粉碎四川军阀田颂尧的“三路围攻”战斗中,又缴获了一部100门的交换机等一批电话器材。此后,川陕根据地形成了总部100门交换机,军部20门交换机,各师部、川陕省委设10门交换机的通信网络。

红四方面军无线电通信也始于“半部电台”

也许正是因为有线电话解决了通信急需问题,而且用得习惯顺手,红四方面军的无线电通信发展相对较晚。

1931年1月初,鄂豫皖苏区红一军在战斗中缴获无线电台1部,但因没人会使用,未能发挥作用,转移中被埋掉了。直到1931年10月,党中央从上海派遣宋侃夫、王子纲、蔡威等到鄂豫皖苏区,红四方面军才开始培训无线电人才,筹建无线电队伍。

1931年11月,蔡威通过战士的回忆和走访老乡,终于找到了当初埋藏缴获电台的地点,挖出了电台和相关器件,抬回总部新集。大家如获至宝,经过拆洗、检修,把电台装了起来,但因为损坏了一个电子管,修复的设备只有接收功能。所以说,红四方面军的无线电通信也是从“半部电台”起家的。

1932年年初,红四方面军在商(城)潢(川)战役中,又缴获了一部完整的电台,才形成初步的无线通信能力。1932年年初,在钟家畈的一个旧祠堂,王子纲、蔡威等利用缴获的敌人电台,建起了红四方面军的第一部全功能电台。虽未能与上海党中央建立直接联系,但电台开通当天,就抄收了瑞金“红中社”播发的文字新闻广播,并实现了与中共苏区中央局的信息连接。

由于红四方面军的有线电话比较发达,所以后来红四方面军的电台主要用于与中央的联络和对敌侦听工作。而且,由于蔡威等同志的工作,红四方面军在侦听和破译敌人电码方面做得非常出色。

信息互动促成川陕根据地的创立

红四方面军的通信技术从有线到无线不断成长,其中与中央苏区的信息联络在关键时刻发挥了作用。

1932年10月,红四方面军撤出鄂豫皖根据地向平汉线以西转移,经鄂北、豫西,最后到达陕南一带。这时中央革命军事委员会通过无线电侦听,得知四川军阀田颂尧、刘湘等正在成都一带展开混战,川东一带兵力空虚。军委主席朱德了解这一情况后,立即让军委电台给红四方面军发报:“四川军阀田颂尧、刘文辉、邓锡侯等部正在成都混战,川东地区比较空虚。”并建议在陕南立足未稳的红四方面军向敌人力量空虚的川东北发展。

接到电报后,徐向前立即率领主力翻过大巴山,进入川东北,于12月下旬迅速攻占了通江、南江和巴中三座县城及三县大部分地区,为川陕根据地成立奠定了基础。1933年2月,中共川陕省党代会和工农兵代表大会相继召开,宣告了川陕根据地的成立。

1933年5月,红四方面军在空山坝大捷中,彻底粉碎了蒋介石委派的四川军阀田颂尧发动的“三路围攻”,攻占了长赤、广元等7个县,红四方面军扩充为4个军11个师29个团,合计5万余人。张国焘任中华苏维埃共和国西北革命军事委员会主席,陈昌浩、徐向前任副主席,徐向前任前敌总指挥。

1933年8月中旬,在军阀混战中胜出的刘湘组织对红军进行“围剿”,红四方面军趁其尚未准备就绪之际,迅速开展仪陇、营渠、宣汉三次进攻战役,攻占了仪陇、营山、达县、宣汉、万源5座县城。相继建立了仪陇等11个县工农政府。根据地扩大到42000多平方公里,覆盖人口600万,再次成为仅次于中央苏区的全国第二大根据地。红四方面军总人数达到8万余人。

三大主力 形成合力

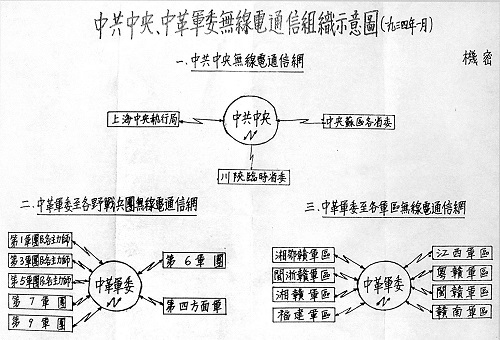

经过不懈的努力,到1934年,通过中央苏区电台连接,我党逐步形成了中革军委联络指挥全国三大主力红军和大部分根据地的无线电报网。

1934年1月,中共六届五中全会后,根据中央决定,中央军委机关进行了整顿扩编,成立一、二、三、四局。一局主要负责作战指挥;原无线电总队从事侦收工作的人员和电台与侦察科合并组建了二局,主管无线电侦察,曾希圣任局长;通信联络局变为三局,主管包括无线通信、有线通信和简易信号通信在内的各项通信联络工作。王诤被中革军委任命为三局局长。我党我军的通信指挥管理体系从此形成。

火借风势,风助火威。中共中央的各项决议、指示和情报可以及时传达到各根据地,对红军实施战略指挥,形成了粉碎白军“围剿”的合力。

正像毛主席评价的那样:“由于无线电的存在,纵使我们在农村的环境中,政治上却不是孤立的,我们和全国全世界的政治活动关系是密切的。同时,纵使革命在各个农村是被分割的,而经过无线电,也能形成集中的指挥。”

红色档案

1934年1月,中共六届五中全会后,根据中央决定,中央军委机关进行了整顿扩编,成立一、二、三、四局。一局主要负责作战指挥;原无线电总队从事侦收工作的人员和电台与侦察科合并组建了二局,主管无线电侦察,曾希圣任局长;通信联络局变为三局,主管包括无线通信、有线通信和简易信号通信在内的各项通信联络工作。王诤被中革军委任命为三局局长。我党我军的通信指挥管理体系从此形成。

火借风势,风助火威。中共中央的各项决议、指示和情报可以及时传达到各根据地,对红军实施战略指挥,形成了粉碎白军“围剿”的合力。

正像毛主席评价的那样:“由于无线电的存在,纵使我们在农村的环境中,政治上却不是孤立的,我们和全国全世界的政治活动关系是密切的。同时,纵使革命在各个农村是被分割的,而经过无线电,也能形成集中的指挥。”

红色档案

红四方面军的“通信三杰”

1931年秋,宋侃夫、王子纲、蔡威等人分批撤出上海,进入鄂豫皖苏区,领导创立了红四方面军的无线电事业,被称为红四方面军的“通信三杰”。

宋侃夫(1909-1991),江西萍乡人。1925年加入共青团,1926年转为中共党员,曾任杭州工作指导委员会书记。1931年年初,调往中央特科学习无线电,9月赴鄂豫皖苏区,参与创立红四方面军无线电台。曾任鄂豫皖苏区军委参谋处处长,红四方面军总指挥部电台台长、电务处处长。长征期间,任红军总部三局局长。1938年7月,到延安中央党校学习后,任延安鲁艺党总支书记、延安大学秘书长,后去晋冀鲁豫根据地工作。湖北沙市解放后,担任武汉市市长、市委书记,湖北省委常务书记兼武汉市委第一书记。1978年10月,当选中华全国总工会副主席、书记处书记。1982年9月,担任中共中央顾问委员会委员。

王子纲(1909-1994),原名扬炳玉,河北定州人。1921年,河北发大水淹了30多个县,民国慈善家熊希龄在北京香山办了一个慈幼院,王子纲才有了落脚处。特殊的经历使他从小形成了追求进步、救国救民的思想。毕业后到天津的《庸报》担任译电员。1929年加入中国共产党,到上海参加党在国内组织的首批报务员培训班。他收发报技术高超,能够熟记三四千个汉字的明码,译一般电文不用查密码本,看着字码就可念出内容,还形成了“点急划长”的发报风格。因此他在第一批学员中脱颖而出,成为第二批小规模秘密培训班的老师。1931年,组织上安排他和蔡威一起历经长途跋涉到鄂豫皖根据地,共同创建了红四方面军的首个电台,后来一直担任红四方面军一台台长。延安时期担任军委三局副局长。北平解放后,任中央军委电信总局副局长兼北京电信局局长,新中国成立后任长途电信总局局长。1952年,任邮电部副部长、党组副书记。1962年2月至“文革”前,任邮电部党组代理书记。1975年,任四机部党组副书记、副部长。1978年12月,任邮电部部长、党组书记。1982年,任邮电部顾问。

蔡威(1907-1936),原名蔡泽鏛,福建宁德人。福州格致中学毕业后,到国共合办的上海大学读书、参加革命。1926年加入中国共产党,后由组织派遣回宁德开展革命活动。大革命失败后,冒着风险潜回上海寻找组织,在同济大学一个业余无线电训练班遇到张沈川,恢复了组织关系,进入特科。1931年10月,顾顺章叛变后,蔡威秘密进入鄂豫皖苏区,装配了红四方面军的“半部电台”,参与领导创立红四方面军无线电台,任二台台长,主要负责敌台侦听工作,在看不见的电侦战线屡建奇功。红一方面军四渡赤水后,他破译并提供了大量川军信息,为毛主席了解川军动向作出重要贡献。红一、四方面军会师后,任红军总部二局局长。在红四方面军十分困难的情况下,及时破译大量敌情电报,被誉为能够识得天书的“军中菩萨”。1936年,三过草地时患上严重的胃病、肠炎和伤寒,在甘肃岷县朱尔坪小镇病逝,年仅29岁。

宋侃夫(1909-1991),江西萍乡人。1925年加入共青团,1926年转为中共党员,曾任杭州工作指导委员会书记。1931年年初,调往中央特科学习无线电,9月赴鄂豫皖苏区,参与创立红四方面军无线电台。曾任鄂豫皖苏区军委参谋处处长,红四方面军总指挥部电台台长、电务处处长。长征期间,任红军总部三局局长。1938年7月,到延安中央党校学习后,任延安鲁艺党总支书记、延安大学秘书长,后去晋冀鲁豫根据地工作。湖北沙市解放后,担任武汉市市长、市委书记,湖北省委常务书记兼武汉市委第一书记。1978年10月,当选中华全国总工会副主席、书记处书记。1982年9月,担任中共中央顾问委员会委员。

王子纲(1909-1994),原名扬炳玉,河北定州人。1921年,河北发大水淹了30多个县,民国慈善家熊希龄在北京香山办了一个慈幼院,王子纲才有了落脚处。特殊的经历使他从小形成了追求进步、救国救民的思想。毕业后到天津的《庸报》担任译电员。1929年加入中国共产党,到上海参加党在国内组织的首批报务员培训班。他收发报技术高超,能够熟记三四千个汉字的明码,译一般电文不用查密码本,看着字码就可念出内容,还形成了“点急划长”的发报风格。因此他在第一批学员中脱颖而出,成为第二批小规模秘密培训班的老师。1931年,组织上安排他和蔡威一起历经长途跋涉到鄂豫皖根据地,共同创建了红四方面军的首个电台,后来一直担任红四方面军一台台长。延安时期担任军委三局副局长。北平解放后,任中央军委电信总局副局长兼北京电信局局长,新中国成立后任长途电信总局局长。1952年,任邮电部副部长、党组副书记。1962年2月至“文革”前,任邮电部党组代理书记。1975年,任四机部党组副书记、副部长。1978年12月,任邮电部部长、党组书记。1982年,任邮电部顾问。

蔡威(1907-1936),原名蔡泽鏛,福建宁德人。福州格致中学毕业后,到国共合办的上海大学读书、参加革命。1926年加入中国共产党,后由组织派遣回宁德开展革命活动。大革命失败后,冒着风险潜回上海寻找组织,在同济大学一个业余无线电训练班遇到张沈川,恢复了组织关系,进入特科。1931年10月,顾顺章叛变后,蔡威秘密进入鄂豫皖苏区,装配了红四方面军的“半部电台”,参与领导创立红四方面军无线电台,任二台台长,主要负责敌台侦听工作,在看不见的电侦战线屡建奇功。红一方面军四渡赤水后,他破译并提供了大量川军信息,为毛主席了解川军动向作出重要贡献。红一、四方面军会师后,任红军总部二局局长。在红四方面军十分困难的情况下,及时破译大量敌情电报,被誉为能够识得天书的“军中菩萨”。1936年,三过草地时患上严重的胃病、肠炎和伤寒,在甘肃岷县朱尔坪小镇病逝,年仅29岁。

湘公网安备 43010302000530号

湘公网安备 43010302000530号