3月以来,我国本土报告新冠感染者已经突破50万例,奥密克戎变异株引发的本土疫情呈现出点多、面广、频发的特点,疫情防控工作依然面临严峻挑战。

面对奥密克戎的快速传播,部分地区疫情防控已十分吃紧,而正是在这种形势下,舆论场中的一些所谓“与病毒共存论”“躺平论”甚嚣尘上。当看清楚有关奥密克戎的真实数据,就能明白我们为何必须坚持“严防死守、动态清零”。

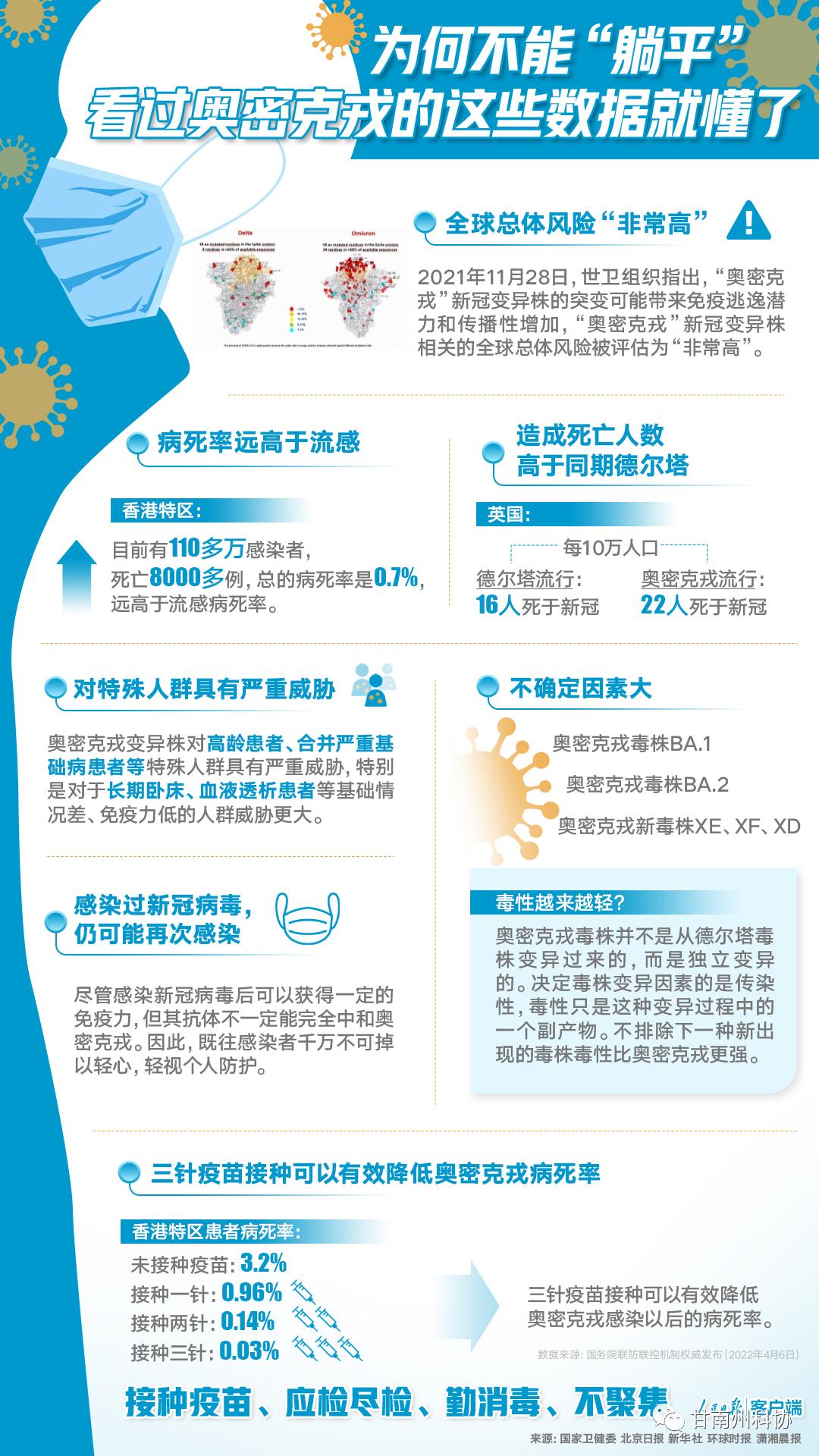

奥密克戎不是“大号流感”

奥密克戎对高龄患者、合并严重基础病患者等特殊人群具有严重威胁。奥密克戎绝不是“大号流感”。

第一,传播速度比流感病毒快。

第二,隐匿性强,更易造成大范围传播。奥密克戎的病死率总体比流感高,特别是老年人群,80岁以上的老年人甚至高出近100倍。

第三,新冠病毒始终在变异,而且变异的方向不明确。

“躺平”抗疫后,这些国家病亡人数激增

英国是最早提出“群体免疫”概念的国家,今年2月宣布解除大部分防疫措施,但很快遭病毒打脸。据统计,在过去一段时间,曾在一周内,英国新增确诊病例总数就达26.6万,日均确诊病例达3.8万。

在美国,死于新冠的人数已多达近100万,美国《纽约时报》引述最新研究报告称美国的人均预期寿命在去年继续下降,已降至25年来最低水平。美国传染病研究所所长福奇博士无奈地指出,美国“群体免疫”失败了,也许“躺平”根本不适用于新冠肺炎病毒。

去年4月,瑞典官方宣布了一系列“躺平”政策。世界上最负盛名的科学期刊《自然》3月刊登了一项研究,表明该国的民众已经遭受“躺平”政策的重创,其结果堪称灾难。截至今年3月,瑞典新冠死亡病例高达18500人以上,其死亡率甚至高过很多发展中国家。相比之下,其邻国挪威的死亡病例仅为2300余例。

日本近3个月新增新冠死亡病例约10700例,近1个月新增死亡病例约2000例,日均新增死亡病例数十例。从3月22日起全面解除防疫行政限制措施后,该国日增新冠确诊病例数维持在5万例左右。

目前,病毒仍存在继续变异的潜在风险。据美国约翰斯·霍普金斯大学最新统计数据,截至北京时间13日零时20分,全球累计新冠确诊病例超过5亿例,达500074490例,累计死亡病例6182982例。世卫组织总干事谭德塞日前还指出,预计全球各地疫情将继续暴发,特别是在那些已经取消了预防传播措施的地区。

新冠病毒变种层出不穷,后遗创伤危害健康

西方各国“躺平”导致全球疫情久拖不绝,病毒新变种有如打地鼠般不断冒头,比如英国就率先发现了XE、XF、XD等新毒株。

世卫组织警告,更多变异病毒传播将导致更多潜在危险病毒突变。德国卫生部长日前也警告,今秋可能出现“杀手级”变种。

事实上,新冠病毒对人体造成的长期损害仍旧未知。《柳叶刀》最新文章认为,新冠幸存者可能面临心脏衰竭、肾脏衰竭、糖尿病等一系列健康问题。人类对新冠病毒的了解依然有限,理当保持敬畏之心。

“躺平”模式不仅让相关国家民众面临健康安全风险,也给全球抗疫进程带来负面影响。

感染奥密克戎留下诸多后遗症

所谓“新冠后遗症”,根据世界卫生组织的定义,是指感染新冠后,持续两个月以上,没法用患有其他疾病解释的症状。

根据对新冠病毒原始毒株,及德尔塔毒株的研究,这类症状中最常见的包括疲劳、呼吸急促及呼吸困难、嗅觉味觉丧失等,还有少数人出现了失忆、思维混乱、注意力难以集中等问题。

这些后遗症的严重程度,与患者患新冠时的病情严重程度及年龄有关,病情重、年纪大的人,后遗症往往更易发生。出现这些后遗症的患者,大部分症状会在数个月到一年的时间中消失或减弱。虽然症状可以减弱或消失,但在这个过程中,一些病人的生活还是受到了后遗症不小的影响,甚至还有少数人长期无法正常工作,所以说,轻视这些后遗症是不对的。

▲医务人员在上海市普陀区长风新村街道为居民进行核酸检测采样。

躺平后的恶性循环是灾难

新冠危害性远高于流感。目前季节性流感病死率为0.01%~0.1%,基本传染数R0值为3左右(即1个感染者可传染3人);而截至4月10日,全球新冠病死率为1.24%,当下流行的奥密克戎毒株R0值为8~12。

而我国人口基数大,一旦防疫政策放开,很可能出现大规模感染,即使是很小的病死率,死亡总数也将是巨量级的。大量重症出现,就会反过来挤兑医疗系统,势必又会造成正常的医疗服务需求得不到满足,形成恶性循环,最终广泛影响人们正常的生产生活。

如何防止奥密克戎“物传人”?

做好手卫生是防止奥密克戎病毒“物传人”的关键,在日常生活中,要做到勤洗双手。护理老人或幼儿前;触摸口、鼻、眼之前;接触公共物品或污染物品后;咳嗽、打喷嚏用手捂等情况后;都需及时按照“七步洗手法”规范洗手或消毒。接收快递包裹时,要对包裹进行消毒处理后再打开;收取和拆包过程中避免用手触摸眼、口、鼻等部位;拆下的内外包装及时丢弃;处理完包裹后及时清洁双手。此外,戴口罩、保持社交距离、积极接种疫苗等措施也是减少感染风险的防控法宝。

我国疫情防控目前面临着哪些挑战?

针对奥密克戎变异毒株流行显示出来的传播隐匿性和速度快的新特征,要求更加灵敏的监测系统,以便更早地发现疫情,更快地落实各项防控措施。在这些过程中,特别需要大家的配合,尤其是早期病例的发现,病人积极主动的配合,在疫情控制方面尤为重要。

实现“动态清零”我国底气何在?

“动态清零”并没有追求“零感染”,而是追求及时发现,快速扑灭,发生一起,扑灭一起,让它不造成持续性的社区传播和规模性的疫情弹。武汉之后国内出现了几十起本土聚集性疫情,两年多抗疫实践证充分证明,我国始终坚持“早发现、早报告、早隔离、早治疗”,不断提升分区分级差异化精准防控水平,具备实现“动态清零”的能力。而今国内疫情防控工作已形成一系列经验并取得了很好的成效,以较小代价取得了较好效果,保障了人民群众健康和社会经济稳步增长。